في نحو أكثر من نصف قرن يبدو لافتاً أن ثلثي القوانين والمراسيم والتشريعات المرتبطة بالمسألة العقارية أقرت في العقد الأخير فقط، وهو ما طرحناه تساؤلاً كبيراً في مادة تمهيدية يستدعي إجابة متعددة الأوجه، لُخصت بأن الزخم التشريعي ذي الصلة يأتي في إطار ما أطلقنا عليه الفرصة الذهبية المتمثلة بالدمار، الجزئي أو الكلي، والتهجير، والإخفاء القسري، وضياع أو تلف الوثائق.

أسهمت تلك القوانين والتشريعات والمراسيم مدعومة بسلسلة من الإجراءات الإدارية في تخديم غايات النظام وتسهيل تحقيق أهدافه في السيطرة التدريجية على أكثر ما يمكن من الأملاك والعقارات، وسواء كانت الأهداف اقتصادية نفعية تصب في صالح رجالاته أو المتنفذين في مؤسساته، وكذلك قادة ميليشياته، أو كانت استراتيجية تتعلق بالتغيير الديموغرافي وإعادة تشكيل وتوزيع المجتمع السوري، أفقياً وعامودياً، بما يمنع تفجر ثورة أخرى مع أي جيل أو في أي منطقة وتجمع سكاني، أو حتى تحت دوافع طائفية كما سلطنا الضوء على جانب منها في ثلاثية تكشف جوانب من استراتيجية إيران في سوريا، ركزت على دمشق وريفها، والمنطقة الشرقية، وحلب فيما يعتبر جريمة متكاملة الأركان حتى وإن لم تكتمل بعد، لأنها النتيجة الحتمية لكل هذه القوانين والإجراءات، التي تشمل القوانين والمراسيم التشريعية والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن أجهزة النظام الأمنية والتي لا تخضع للقانون.

تكاتف الثغرات

رغم أن القانون السوري غني بالمواد والنصوص التي عنيت بتنظيم القطاع العقاري، إلا أنه ومنذ العام 2011 أطلقت سلطات النظام حملة أقرت بموجبها سلسلة قوانين مريبة تنسجم وسير الأحداث التي كانت تشير إلى تعمد تهجير سكان مدن ومناطق وأحياء محددة وعلى نطاق وطني شامل.

ورغم اتفاق الكثير من القانونيين على أن الحالة السورية لم تكن بحاجة إلى هذا الكم من التشريعيات القانونية، إلا أن حكومة النظام لم تتوان عن إصدار المزيد منها بشكل مستمر لغايات ومرام فُصلت القوانين على قياس استراتيجية نهب وسلب الأملاك.

فوكس حلب وفي مادة سابقة سعى لتأطير شهية النظام المفتوحة على قوانين العقارات في سوريا، وبالأرقام بيّن السيل الهادر لهذه القوانين واستئثار مجلس الوزراء بمعظمها، بما يعكس تغول السلطة التنفيذية على حساب غيرها من السلطات، فيما تساوت المراسيم والتشريعات الصادرة عن مجلس الشعب ورأس النظام، ومما بينته الأرقام أن القرارات مرتبطة بشكل رئيسي بالمناطق التي يمكن القول إنها من المناطق المنتفضة في وجه النظام، الخارجة بشكل كامل أو جزئي عن سيطرته في وقت من الأوقات، وتضمنت المادة قراءة مختصرة لأبرز القوانين المثيرة للجدل.

المحامي عبدالناصر حوشان، عضو هيئة القانونيين السوريين، في حديثه لفوكس حلب يرى أن تلك القوانين تمنح سلطات واسعة للوحدات الإدارية في تنفيذ عمليات الاستيلاء على العقارات من خلال استخدام الثغرات القانونيّة في القوانين التي تعتبر سلسلة مترابطة، ابتداءً من الإعلانات وأحكام التبليغ والمهل الممنوحة للمواطنين لتقديم ثبوتياتهم، مروراً بإجراءات تنفيذ المشاريع التي تنتهي بنتيجة واحدة ألا وهي الاستيلاء على العقارات بسبب استحالة تنفيذ التعليمات، وبسبب الشروط التعجيزية الواردة فيهما والتي تُطلب من قبل أصحاب الحقوق.

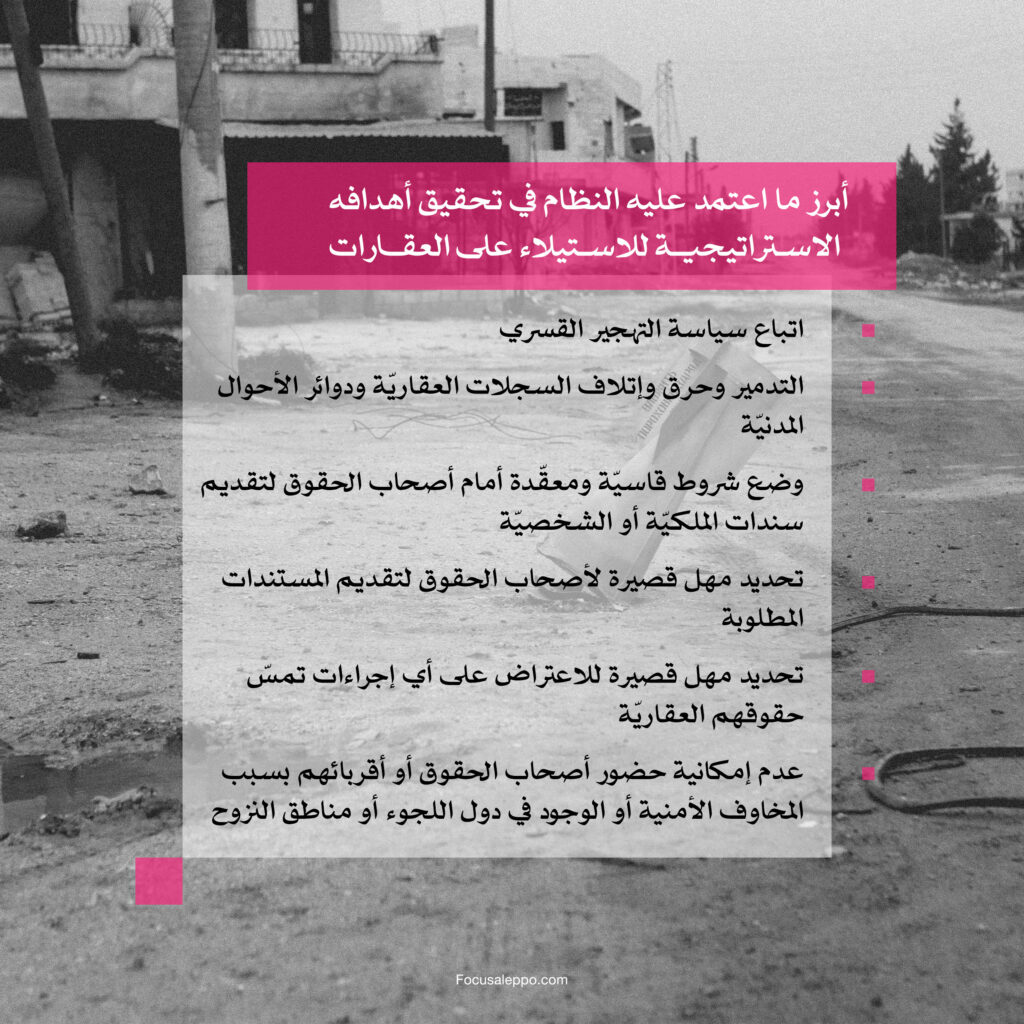

وأبرز ما اعتمد عليه النظام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مسألة العقارات، وفق المحامي حوشان:

- اتباع سياسة التهجير القسري

- التدمير وحرق وإتلاف السجلات العقاريّة ودوائر الأحوال المدنيّة

- وضع شروط قاسيّة ومعقّدة أمام أصحاب الحقوق لتقديم سندات الملكيّة أو الشخصيّة.

- تحديد مهل قصيرة لأصحاب الحقوق لتقديم المستندات المطلوبة.

- تحديد مهل قصيرة للاعتراض على أي إجراءات تمسّ حقوقهم العقاريّة.

- عدم إمكانية حضور أصحاب الحقوق أو أقربائهم بسبب المخاوف الأمنية أو الوجود في دول اللجوء أو مناطق النزوح.

كل ما سبق يفضي إلى الجزئية التي نسلط عليها الضوء في تحقيقنا، من خلال تتبع خيوط تؤدي في مجملها إلى أن: القوانين في ظاهرها طبيعية، لكن الخلل يكمن في الأدوات وآليات الإنفاذ، وهدف ذلك رمي الكرة في ملعب المالكين، وتهيئة كل السبل لتصب في خانة واحدة، وهي “العجز عن إثبات الملكية”، وفيما يلي نستعرض أبرز أوجه هذا العجز، في مقدماته وأسبابه ونتائجه.

السلاح الأول: الموافقات الأمنية

بغض النظر عن المضامين والتوجهات والأهداف التي أريد من هذه القوانين الوصول إليها، فإن النظام جعل حتى من تطبيقها بالنسبة للمستهدفين أمراً ليس سهلاً، حيث صدرت مجموعة من التعليمات الأمنية والإدارية التي جعلت من وصول أصحاب الأملاك، وخاصة المهجرين منهم، سواء في الداخل أو في الخارج، أمراً معقداً جداً، ويمكن القول إن النظام استطاع من خلال كل ما سبق تفخيخ أملاك السوريين بهذه التطبيقات الملزمة والتي كان على رأسها تحويل عملية التوكيل إلى مهمة غاية في الصعوبة، أو بالأحرى مستحيلة.

وكالات الغائب أو المفقود

في التاسع من آذار/مارس 2022 أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً جديداً حول تنظيم وكالات الغائب أو المفقود. وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن “التعميم يقضي بإلغاء الكتاب الوزاري المتضمن عدم تنظيم أي وكالة لغائب أو مفقود إلا من قبل القاضي الشرعي الأول في كل عدلية”، مشيرة أن “الوزارة طلبت في تعميمها أن يبقى الاختصاص لقضاة الشرع المعنيين أصولاً في كل العدليات، وفقاً لقرارات مجلس القضاء الأعلى”.

وكانت الوزارة في التعميم رقم30 الصادر في أيلول/سبتمبر 2021 فرضت الحصول على “موافقة أمنية” على كل مَن يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود، ليحق لهم البدء بإجراءات الحصول عليها. الوزارة بررت ذلك بأن “هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه، ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

وقالت إنه “يجب الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، عند البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة”.

وكالات البيع والفراغ

في أغسطس 2015 جرى تداول تعميم آخر رقمه 463 / ت صادر عن المصالح العقارية بصيغة السري والعاجل يشترط الحصول أيضا على الموافقة الأمنية في حالة بيع العقارات أو الفراغ، للمحال التجارية والمنازل، المنظمة وغير المنظمة، مستثنياً الجهات العامة من شرط الموافقة الأمنية.

و وفق موقع التقرير السوري فإن التعميم السابق يقود صاحب العلاقة إلى العجز عن الحصول على براءة الذمة لاقترانها بالموافقة الأمنية، وفي حال كان البائع أو الشاري مطلوباً أمنياً، أو متخلفاً عن الخدمة العسكرية، فلن يتمكن من الحصول على تلك الموافقة، والتي عادة ما تصدر من شعبة الأمن السياسي.

التعميمات السابقة، وسواها ممن لم يجد بعد سبيلاً للتسريب، جميعها تأتي في سياق معلن لا تجرؤ بطبيعة الحال قول غير ذلك مفاده أنها إجراءات تحمي الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين الراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير، و مفردة “الغير” هنا تكاد تكون رأس خيط من رؤوس خيوط كثيرة، بمعنى أن “الغير” الوحيد والمقبول هو من يحدده النظام، بدء من الحلقة الضيقة وصولاً إلى المنتفعين من المؤيدين في أصغر الدوائر الأمنية والعسكرية وحتى المدنية، على أن تتكفل الأجهزة الأمنية في تنفيذ ذلك، من خلال اختيارها من يجب أو لا يجب منحه الموافقة الأمنية.

تقويض الدولة

في قراءة أولية للتعميم السابق، يمكن القول إن هذا التعميم يتطابق بشكل كبير مع ما وصفناه بالفرصة الذهبية. فأولاً التعميم يشير إلى جحافل القتلى أو المخفيين قسرياً، والذين لا يعترف أصلاً النظام بظروف مقتلهم بعد، ناهيك عن جملة وردت في نص التعميم مفادها أن صاحب العلاقة “ملاحق بجرائم خطيرة”، وهي تهمة فضفاضة تشمل مئات آلاف المناهضين للنظام.

والأمر الآخر هو تقني، إذ كيف يجدر بوزارة العدل أن تحيل مثل هذه القضايا التي يجب أن تبت فيها مؤسسات أخرى مثل القضاء والسجل المدني وغيرها، إلى أجهزة لا تعد أصلاً جزء من أجهزة الدولة، ثم من أين تستصدر مثل هذه الموافقات، ما هي الآليات والشروط والمعايير، أي أن وزارة العدل ترمي بكل ثقل هذه القضية إلى حيث يريد النظام، إلى النظام نفسه، الممثل بأجهزته الأمنية، لا الدولة، وهو تقويض ضمني للمؤسسات وتعزيز لدور الأجهزة الأمنية وتفويض لها في استثمار أعلى للفرصة الذهبية المشار إليها أعلاه.

ومما يؤكد أن أجهزة الأمن هي أجهزة خارج الدولة، إن صح التعبير، هو أن التعميم نفسه وجهت نسخة منه إلى جهات رسمية، يفترض أن تكون هي صاحبة العلاقة، وليس من بينها اسم واحد لفرع أمني، ولا حتى وزارتي الداخلية والدفاع، التي تتبع معظم أجهزة الأمن، نظرياً، إليهما.

وعليه باتت الموافقة الأمنية حجر عثرة وضعه النظام، لمنع السوريين من تثبيت أملاكهم أو التصرف بها، فأي عائلة لديها معتقل أو شخص محسوب على المعارضة أو مطلوب أمنياً، لا تحصل على موافقة أمنية. إذ لا أحد يستطيع معرفة المعايير التي تعتمدها فروع الأمن أو تحديد أنماط محددة لسلوك الفروع الأمنية في منح هذه الموافقات، لأن جميع مؤسسات الاستخبارات السورية تُصدر قراراتها بهذا الخصوص دون بيان سبب الرفض أو الموافقة، ولهذا فإن الموافقات تُمنح للمؤيدين ولمن قاتل في صفوف النظام، وتُمنع عن غيرهم.

أم جوزيف، وهو اسم مستعار، من مهجري داريا هجرت مع عائلتها عقب اتفاق التهجير في 2016 إلى إدلب، ومن ثم لجأت إلى تركيا.

تقول أم جوزيف: “يمتلك زوجي بيتاً مسجّلاً في الطابو بداريا، لذلك قام بعمل وكالة في القنصلية السورية بإسطنبول، من أجل توكيل قريب لنا لتثبيت ملكية البيت باسمه في داريا وبيعه، وبعد كتابة الوكالة ودفع الرسوم، أرسلت إلى سوريا للحصول على الموافقة الأمنية، حيث قام فرع الأمن السياسي بالتدقيق في اسم صاحب الوكالة، وحينها تبيّن للفرع الأمني أني مع أولادي مطلوبون أمنياً، لذلك رفض التوكيل ووضعت إشارة حجز على أملاكنا، رغم أن زوجي (مقدّم الوكالة) ليس عليه شبهة أمنية، لكن مجرد وجود شخص من أقارب المالك مطلوب أمنياً يتم رفض منح الموافقة الأمنية”.

في أصل الموافقة الأمنية

الموافقة الأمنية حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت بالنسبة لعموم السوريين تتمثل في ورقة غير المحكوم، والدراسة الأمنية، أما الموافقة الأمنية بهذا المسمى والاتساع، عرفت بعد الثورة، وفق محي الدين عمورة الذي خاض في متاهة الموافقة الأمنية في تقرير نشره موقع الجمهورية العام الجاري.

ويضيف أن الموافقة الأمنية صارت لازمة لمعظم تفاصيل الحياة ولمختلف الشرائح، متخذاً من دمشق نموذجاً قابلاً للتعميم. تُطلب الموافقة الأمنية في الزواج والتوظيف والسفر والاستئجار وبيع العقارات والسيارات وفتح مشاريع تجارية واستخراج الوكالات، وحتى في حالات دفن الأموات في دمشق. مؤكداً أن أخطرها هي تلك المطلوبة في سوق العقارات.

ويضيف عمورة، أن كل جهاز أمني يختص بمنطقة محددة من دمشق، والموافقات تحتاج وقتاً قد يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، والرفض قد يكون لأسباب منها أن الشخص قادم من مناطق كانت خارج سيطرة النظام، أو قربى حتى لو كانت بعيدة مع معارض للنظام، وغيرها من المبررات. مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي يتكفل بالدرجة الأولى بمنح الموافقات الأمنية في حالات البيع والشراء، يضاف إليها موافقات من جهات أخرى بحسب المنطقة وحساسيتها، مثل الحصول على موافقة الفرقة الرابعة في ضاحية قدسيا.

في دراسة بعنوان عودتنا أصبحت حلماً، الصادرة عن المركز السوري للعدالة والمساءلة، والذي أورد استناداً على وثائق اطلع عليها مستخرجة من أفرع أمنية هجرها النظام خلال الأعوام الماضية، بأن الموافقات الأمنية تطلب من أفرع الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية وفي المسائل الحساسة ترسل إلى فرع المخابرات العامة وفي بعض الظروف تحول إلى المخابرات العامة، والذي يحول الطلب إلى فرع المخابرات الجوية، وفي كل فرع يُجرى فحص أمني خاص لتحديد الآراء السياسية لمقدم الطلب، وأراء أسرته، وارتباطها بالإرهاب، وتقييم الخلفية الدينية والمعرفية، في عملية بيروقراطية معقدة، يكون لها الكلمة الفصل في عملية نقل الملكية على سبيل المثال كان لافتاً ما نشرته صحيفة الوطن شبه الرسمية في شهر يونيو الماضي، من مطالبات بإلغاء الموافقات الأمنية وتحديداً تلك المتعلقة بالبيوع العقارية، ونقلت الصحيفة عن رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء، غسان غرز الدين، أن الموافقات الأمنية لم تكن موجودة قبل عام 2011، وأن فرضها جاء في سياق ما وصفه بقضية تمويل الإرهاب بهدف “منع الإرهابيين من البيوع العقارية لأنها من الممكن أن تساهم في تمويل الإرهاب”.

ويقر غرز الدين، الموافقات الأمنية توسعت إلى حد كبير وفتحت الباب واسعاً لعمليات نصب واحتيال، لكن الأهم هو أن الموافقات الأمنية باتت حجر عثرة تسببت بتخمة في المحاكم من خلال تكدس آلاف الدعاوى، ومنعت المواطنين من تحصيل حقوقهم، منوهاً إلى جزئية خطيرة، أن الموافقات الأمنية فتحت الباب وبطرق قانونية على الحجز على العقار.مبيناً أن الموافقات الأمنية أثرت على استقلالية القضاء.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الشعب المحامي حكمت سلام، وفق صحيفة الوطن وفي التقرير ذاته، أن الموافقات الأمنية أفقدت الحكم القضائي قوته التنفيذية.

دستورية الموافقات الأمنية

مما لا شك فيه أن الموافقات الأمنية والحال هذه تتعارض مع الدستور السوري ، إذ تضع الموافقات الأمنية صاحب العلاقة تحت طائلة “الملاحقة الأمنية” وهو ما يضعه في خانة “المتهم”، رغم أن البند الثاني من المادة 51 قررت أن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محكمة عادلة، وهنا فإن الموافقة الأمنية ومن خلفها الأجهزة الأمنية، تمنع دون وجه قانوني مواطناً من حرية التصرف بأملاكه تحت طائلة الشبهة فقط، وهو ما يقوض بطبيعة الحال السلطة القضائية وفق ما جاء في الفصل الثالث من الدستور، ضف إلى ذلك أن الموافقات الأمنية تبقى معلقة وتحرم صاحبها حتى من حقوقه المادية والمعنوية الواردة في الفصل الثاني من الدستور .

التعميم رقم 14 المشار إليه سابقاً، المتصل بعمليات إزالة شيوع العقار ترتبط في غالب الأحيان بما يطلبه الورثة، وجاء هذا التعميم ليضع مزيداً من التعقيد أو أحياناً استحالة نقل الإرث، وهو ما يتعارض صراحة مع المادة 17 من الدستور السوري.

اشتراط الموافقة الأمنية، والتي يُقصد بها تقييد التصرف بالممتلكات الخاصة، يُخالف ما أورده الدستور في مادته رقم 50 التي نصت على مبدأ سيادة القانون، لا التعاميم والموافقات الأمنية. كما تتعارض مع حرية الأشخاص في التصرف بممتلكاتهم وحمايتها واستثمارها، وفق ما تبيحه لهم القوانين السورية المختلفة، وعليه فإن المبررات التي أوردها التعميم 30 لا تنسجم أيضاً مع قانون الأحوال الشخصية، عندما ألزم وكيل الغائب، بأن يستأذن القاضي في كل تصرف من تصرفاته.

والواقع فإن هذه التعاميم أدت إلى نتائج فورية مهمة بالنسبة للنظام عندما أوكل لأجهزة المخابرات الحق الحصري في منح هذه الوكالات، ما أفقد الآلاف من المواطنين القدرة على توكيل أشخاص آخرين بإدارة أملاكهم، حيث استخدمت التهم السياسية والأمنية كسيف مسلط على الرقاب.

السلاح الثاني: الثبوتيات التالفة والمفقودة

تسببت العمليات العسكرية بدمار لحق بمساحات شاسعة من البلاد، وشمل منازل الملايين من السوريين بطبيعة الحال، وكذلك عدد من مكاتب السجل العقاري، ناهيك عن عملية الهجرة المتواصلة والتنقل المستمر الذي أجبر عليه سكان المناطق التي كانت مسرحاً للمعارك والمواجهات، ما أدى، كل ذلك، إلى تلف المستندات التي تثبت ملكية عدد غير قليل منهم للعقارات في تلك المناطق، الأمر الذي استغله النظام من أجل تهديد هذه الملكية بشكل عملي.

فقدان كثير من السوريين لأوراقهم الثبوتية بسبب التهجير والقصف والتعفيش، وقف عائقاً أمام قدرتهم على إثبات الملكية، كما أن الكثير من المنازل الواقعة في المناطق العشوائية ليست لها قيود أو سندات ملكية في الأساس.

وهنا تجدر الإشارة إلى القانون رقم 33 لعام 2017 الذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً، وهو قانون يثير الريبة وخصوصاً في ظل التدمير الممنهج لمديرات السجل العقاري في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، كما حدث في مدينة حلب حيث تضرر مبنى السجل العقاري ومحتوياته بشكل جزئي نتيجة المعارك، وهو الأمر الذي تكرر في مناطق أخرى بحمص وريف دمشق، بينما فقدت بعض المدن التي سيطر عليها تنظيم “داعش” وبشكل متعمد من قبل التنظيم، السجلات العقارية فيها، كما حدث في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومما يعزز الريبة في هذا القانون، ما نصت عليه المادة الرابعة فيه، والتي تقول بأن الوزير المختص “يصدر قراراً بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة”، وهذا يعني أن القانون يستهدف مناطق عقارية عديدة، وليس كما يوحي العنوان بأنه يتعلق بإصلاح مجرد وثيقة عقارية مفقودة أو تالفة لمواطن يطلب ذلك.

كما تنص المادة الثامنة منه على إجراءات تعجيزية لتقديم الاعتراضات، مثل اشتراط حضور المعترض أو وكيله القانوني، وهو ما يصب في عين العجز الممنهج المطلوب الذي يلقي الكرة في ملعب أصحاب الحقوق مرة أخرى، خاصة الغائبين وتحديداً المطلوبين أمنياً منهم، أو المغيبين قسرياً والمفقودين.

كما أنه من اللافت أن القاضي يمكن أن يحكم بشأن الاعتراض دون حضور الأطراف، ويعد نشر القرارات بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي، ولا شك أنه يستحيل على المالكين الأصليين ممارسة حقهم بالاعتراض على قرارات تكوين الوثيقة العقارية، إذ من المستحيل أن يطّلع المهجرون على ما يُنشر في الجريدة الرسمية في دمشق، ومن المستحيل أيضًا حضورهم لتقديم الاستئناف بسبب الملاحقات الأمنية والخوف من الاعتقال.

وفي شهادة مطولة أدلى بها إلى فوكس حلب أحد المهجرين من القابون، اخترنا جزئية تخدم هذا السياق مفادها أن “أخي وأختي كانا يملكان عقود تمليك في القابون بموجب قرار محكمة، لكنهما خرجا من بيتيهما بملابسهم فقط، ولم يصطحبا معهما أي أوراق ثبوتية، ولا حتى فاتورة كهرباء أو ماء، فكيف لهما إثبات ملكية عقاراتهم اليوم؟!!”.

السلاح الثالث” المهل القصيرة والتبليغات الشكلية

تعمد النظام منح مهل زمنية قصيرة جداً لأصحاب العقارات من أجل تلبية المتطلبات أو الشروط أو الإجراءات التي تفرضها مؤسساته على المواطنين الراغبين أو الساعيين إلى المحافظة على أملاكهم وحقوقهم فيها.

وعلى سبيل المثال، فإن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق جاء في مادته السادسة بأن محافظة دمشق وخلال شهر من صدور المرسوم عليها دعوة أصحاب الحقوق العينية في المنطقتين المحددتين في المرسوم بضرورة التصريح بحقوقهم خلال ثلاثين يوماً فقط.

الإعلان المطلوب حدده المرسوم فيما يلي: في صحيفة محلية واحدة على الأقل، في إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وفي الموقع الإلكتروني لمحافظة دمشق، وفي لوحة إعلانات المحافظة، ولوحة إعلانات المنطقة، وهي مصادر حتى قبل عام ٢٠١١ قليلة التداول ولا وصول إليها ولا تعتبر تبليغات يعتد بها.

مكان الإعلان، ومدة التصريح، تبرزان بوصفهما فخاً للإيقاع بأصحاب الحقوق، عبر مكان مغمور للإعلان ومدة قصيرة للإثبات، لا تبدوان منطقيتان في ظل هذه الظروف من تغييب وتهجير قسريين، ومخاوف أمنية للموجودين خارج القطر، أو أي من أفراد عائلاتهم.

الأمر ذاته لجهة الإعلان ومدة التصريح بالحقوق، تكرر حرفياً، في القانون 23 لعام 2015 بمادته رقم 18، وهو القانون المختص بالتخطيط وعمران المدن، والذي منح الوحدات الإدارية صلاحيات إنشاء مخططات تنظيمية، فتحت الباب واسعاً لضياع الحقوق، لا سيما في ظل عدم قدرة أصحابها على إثبات ملكيتهم لها.

يكاد أسلوب “التعجيز” من خلال الإعلان والمدد القصير يكون طاغياً في عموم المراسيم والقوانين ذات الصلة والصادرة بعد عام 2011، وخصوصاً تلك المرتبطة بإعادة الإعمار والمخططات التنظيمية، إلا أننا نكتفي بالإشارة إلى أكثر القوانين خطورة والتي نالت نصيبها من البحث والتحليل، وكذلك التحذير من تداعياته وهو القانون رقم عشرة لعام 2018، ورغم ضخامة تأثيرات هذا القانون إلا أنه احتوى على ذات ما ورد سابقاً لجهة الإعلان والمدد المتعلقة بإثبات الملكية، أي الإعلان في مواقع مغمورة، والمهلة الممنوحة ثلاثين يوماً فقط.

ولأن هذا القانون نال حظاً أوفر من سواه في تسليط الضوء عليه من جانب مؤسسات حقوقية دولية، وكذلك من بعض الحكومات الغربية، فقد استدركه النظام بالقانون 42 لعام 2012 والذي صدر في العام ذاته، ومدد المهلة الممنوحة لإثبات الملكية وتقديم طلبات الاعتراض من شهر إلى سنة، وهو ما لا يغير من واقع الإبقاء على حالة العجز في الإثبات شيئاً، بالنظر إلى الظروف الحالية للبلاد، وبالنظر إلى واقع أن نصف الشعب السوري بين نازح ومهجر ومغيب قسرياً، وهناك من لا يستطيع الاعتراض مهما كان طول هذه المدة طالما أن النظام باق.

وتعليقاً على هذه النقطة يقول المحامي عبد الناصر حوشان: “إن استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذه القوانين لتقديم ما يثبت ملكياتهم، وعدم قدرة أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا نيابة عنهم تلك الوثائق، مع علم العصابة الحاكمة بذلك، بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية، إنما يهدف إلى جعل سلب الملكية باستخدام سلاح “المهل الزمنية القصيرة” أمراً يبدو وكأنه قانوني وجرى وفق الأصول!

السلاح الرابع: العجز عن الحضور والإثبات للمطلوبين واللاجئين

إذا كان تقييد المهل وإفراغ عملية التبليغ الرسمي من مضمونها قد استخدمها النظام كسلاح فعال في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الاستيلاء على عقارات الغائبين، فإن فرض إجراءات أخرى تقيد وصول أصحاب الأملاك أو من ينوب عنهم لجأ إليها هذا النظام لجعل الأمر أكثر تعقيداً.

في تشرين الأول 2020 وافقت “محافظة دمشق” التابعة للنظام، على عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروطٍ حددتها مسبقاً، وهي “أن يكون المنزل سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، إضافةً إلى وجوب حصول من يريد العودة على موافقة أمنية”، لكن الكثير من العقبات، حالت دون قدرة العديد من النازحين والمهجّرين على العودة وإثبات ملكيتهم للعقار.

باسل كريّم من أهالي مخيم اليرموك، يملك عقاراً في شارع نسرين وسط الحي، لكن الظروف الأمنية في سوريا دفعته للجوء مع عائلته الى ألمانيا عام 2014.

يقول كريّم: “النظام سيطر على الحي بعد شهر من صدور القانون رقم 10، لكن كان حينها الدخول للمخيم ممنوعاً، وحين سُمح للأهالي بالدخول بعد سنتين، طلبت من ابن عمي التوجه للحي لتسليم ورقة قرار حكم محكمة كإثبات ملكية، كوني لا أستطيع القدوم بنفسي، لكن اللجنة المشرفة على الحي رفضت استلام الأوراق، وأخبرته بوجوب حضور صاحب العلاقة حصراً، رغم أن القانون يسمح لأقارب المالك حتى الدرجة الرابعة بالنيابة عنه في إثبات العقار”.

يتابع كريّم قائلاً: “لم يجرؤ ابن عمي على النقاش مع اللجنة، وإقناعهم أنه من حق القريب حتى الدرجة الرابعة النيابة عن صاحب العقار في إثبات الملكية، حيث خشي من تعرّضه للاعتقال، لذلك بحثت عن قريبٍ آخر لي، لكن لم يقبل أحد القيام بهذه المهمة، فالجميع يخشى الاستفسار لي خوفاً من الأجهزة الأمنية، كوني مطلوب لفرع فلسطين، لذلك فكرت في العدول عن الفكرة، فلا أريد إلحاق الضرر بأحد من أقربائي، ولا أعرف الآن ما مصير عقاري”.

السلاح الخامس: المناطق الأيقونية

وإن استعرضنا سابقا المناطق المنتفضة في وجه النظام والتي خرجت كلياً أو جزئياً عن سيطرته في وقت من الأوقات، إلا أنها ليست جميعا سواسية في سردية النظام ومؤيديه، فقد حازت بعض المناطق اعتبارات لم تشهدها مناطق أخرى، حتى يمكن القول إنها باتت مناطق أيقونية في شهرتها بالنسبة للمعارضة أو النظام، مثل داريا بريف دمشق، وحمص القديمة، والبيضا في بانياس، والقصير في ريف حمص وغيرها.

أحد سكان بلدة البيضا ورفض الإدلاء بأي تصريح لفوكس حلب لكنه اكتفى بالقول “إن جميع السوريين النازحين واللاجئين قد يعودون يوماً ما بعد سقوط النظام إلى منازلهم إلا نحن”، وذلك بسبب موقع البلدة والشحن الطائفي الذي شهدته بداية الثورة السورية، وفق قوله.

لكن لم يكن حال من عادوا إلى مناطق أخرى بأفضل من حال الشاب من بلدة البيضا، من جانبه محمد، وهو من سكان مدينة داريا بريف دمشق الغربي، يشرح معاناته على هذا الصعيد قائلاً: “بعد أن سمح نظام الأسد لأهالي داريا بالعودة، حاولت تثبيت ملكية بيتي، لكن الفرقة الرابعة منعتي من ترميم البيت الذي كان مدمراً بشكلٍ جزئي، وقامت بهدم البيت كلياً، وضمّته إلى ملاك مطار المزة العسكري، كونه كان متاخماً للمطار، دون أن أتقاضى أي تعويض مادي”.

يضيف محمد: “أخي كان لديه منزل بجواري، وواجه المصير ذاته، حيث تم هدم بيته دون أي تعويض، وهذا السيناريو تكرر مع مئات البيوت التي تقع في حي الخليج، ولاسيما من طرف مطار المزة العسكري شمال غربي داريا”.

كذلك حُرمت مئات العوائل التي كانت تقيم في محيط “مقام السيدة سكينة” وسط داريا من عقاراتها، حيث أن تلك المنطقة باتت تقع تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية.

لكن حتى لو استطاع المواطن تجاوز كل هذه العقبات فإنه وفي حالات كثيرة لم تغن الأوراق والمستندات والوثائق بما فيها الموافقات الأمنية نفسها، عن مواجهة أمر واقع فرضه المتنفذون من ضباط ومسؤولين وقادة ميليشيات وعناصر فيها عليهم، وعنوانه العريض هو الاستيلاء بالقوة على العقارات، وهنا يكون العجز قد أوجدته القوة القاهرة لسلطة الأمر الواقع المدعومة من النظام، المحلية منها أو الأجنبية كما فصّلنا في تحقيق سابق بخصوص استراتيجية إيران في سوريا.

يقول أحد قاطني حي السيدة سكينة، فضّل عدم ذكر اسمه: “لا يُسمح لأي شخص من السكان المهجّرين من هذا الحي بالعودة الى بيوتهم، وحين دخلت لتفقد منزلي تفاجأت أن أحد عناصر النظام يجلس فيه، طلبت منه الخروج بعدما أثبت له أن البيت لي، إلا أنه رفض وهددني بالاعتقال، بعد أشهر عدت إليه وقام الساكن في منزلي بإبراز عقد يثبت فيه شراءه لمنزلي دون علمي، ما حصل كان تزويراً ولكني لا أعرف اليوم كيف أستعيد حقي”.

والإضافة إلى كل ما سبق، أوجدت سلطات النظام تعقيدات إضافية للحيلولة دون تمكن أصحاب العقارات في مناطق محددة، ويرى الكثيرون أنها مستهدفة في إطار عملية التغيير الديموغرافي الذي يتهمون النظام وحليفته إيران بالعمل عليها، من إثبات ملكيتهم أو التصرف بهذه الملكية بعد إثباتها، على النحو الذي يضمنه الدستور والقانون السوري المطبّقان رسمياً.

بل إن العمل على تعطيل تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة حديثاً، على كل ما تحمله من شبهات وما تتضمنه من تقييد وما تشمله من قيود، وذلك من خلال استغلال السلطات المطلقة التي تتمتع بها على الأرض، إلى حد تهديد أو استهداف أو اعتقال أو حتى قتل أصحاب العقارات من أجل منع استعادتهم لها.

عبادة أيوب من سكان الرستن بريف حمص، تحدث عما حصل مع ابنه قبل عامين قائلاً: “تهجّرنا من بيوتنا قبل أربعة أعوام إلى مخيم زوغرة بريف جرابلس، لكن الواقع المعيشي المزري في المخيم والخوف من استيلاء النظام على البيوت في الرستن، جعل ابني يفكر بالعودة إلى دياره، حيث كان يحتفظ بالأوراق الثبوتية للبيت”.

يضيف عبادة: “ذهب ابني لوحده أولاً لتفقد بيته وترميمه وتثبيت ملكيته، ومن ثم يجلب عائلته لاحقاً، لكن الحاجز الأمني في مدخل الرستن قام باعتقاله، بحجة التعاون مع فصائل المعارضة، ومنذ ذلك الحين لا نعلم شيئاً عن ابني، وبالتالي زوجته وأطفاله الثلاثة أصبحوا لوحدهم بلا معيل في المخيم، ووضعهم يندى له الجبين”.

السلاح السادس: قوانين الإرهاب لمنع اثبات الملكية

لسنا في صدد مناقشة القانون رقم 19 لعام 2012 والذي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب، فقد نال حظه من البحث والتشريح، إلا أن ما يهمنا هو كيف يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى خلق حالة العجز التي تفقد صاحب الحق قدرته على إثبات حقه.

في دراسة بعنوان المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية في سوريا، برزت ثلاث ركائز هامة، الأولى تتعلق بالتوصيف الفضفاض للفعل الإرهابي ومعاقبة كل من ارتبط به، والثانية استحداث محكمة مكافحة الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام 2012 وهي محكمة استثنائية بديلة عن محكمة أمن الدولة التي ألغيت عام 2011 تزامنا مع رفع حالة الطوارىء.

وأما الركيزة الثالثة فهي منح النائب العام أو من يفوضه حق إصدار أوامر تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة. وعليه خلصت الدراسة إلى أن القانون يطلق عملياً يد المصادرة العامة للأملاك الخاصة.

ولكن بالنظر إلى آليات تجريم النظام وفق القانون المذكور للسوريين، فإن قضايا الإرهاب والمعارضة السياسية لا تشكل سوى نقطة في بحر المستهدفين، نظراً للاستسهال في توجيه مثل هذه التهم، وعدم قدرة المتهمين الدفاع عن أنفسهم، واتساع شرائح الذين يجري تجريمهم، وخصوصاً من المناطق التي استعادها النظام، فإن قانون مكافحة الإرهاب، يبدو سداً بين صاحب الحق وحقه، وشكلاً من أشكال خلق العجز في إثبات الملكية.

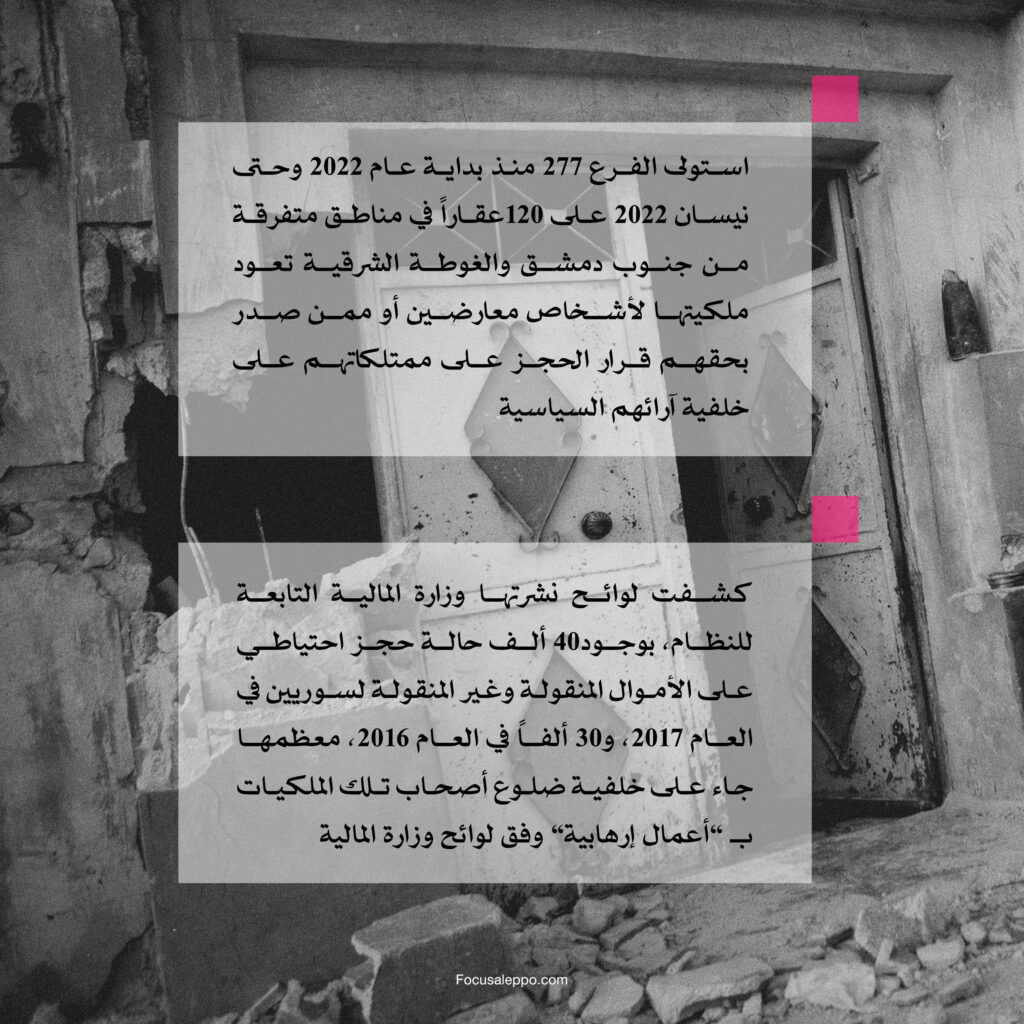

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في تقرير له نشر في أبريل/نيسان 2022، بأن أجهزة النظام الأمنية، متمثلة بفرع الأمن العسكري “الفرع 277”” عمد منذ مطلع العام 2022 إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من جنوب العاصمة دمشق والغوطة الشرقية، أفضت إلى الاستيلاء على أكثر من 120 عقاراً تعود ملكيته لأشخاص معارضين أو آخرين صدر بحقهم قرار الحجز على ممتلكاتهم على خلفية آرائهم السياسية ممن مازالوا متواجدين في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن دوريات الفرع “277” استولت على نحو 50 منزلاً ومحلاً تجارياً في مناطق “السبينة وببيلا والسيدة زينب والحجر الأسود” جنوبي دمشق، حيث عمدت دوريات الفرع المذكور أعلاه إلى إغلاق المنازل والمحال بالشمع الأحمر، والكتابة عليها “محجوز لصالح الفرع 277”.

وبالإضافة إلى مناطق جنوب العاصمة دمشق، فإن دوريات الفرع ذاته استولت، حسب المرصد، على أكثر من 70 منزلاً ومحلاً تجارياً وأرض زراعية منذ مطلع العام 2022 في كل من بلدات “حزة وعين ترما وزملكا والنشابية وبيت سوا” في الغوطة الشرقية، تعود ملكية تلك العقارات لأشخاص غالبيتهم موجودين خارج سوريا، ممن شاركوا بالاحتجاجات السلمية ضد النظام في بدايات انطلاقة الثورة السورية.

وتحدثت مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية بأن بعض العقارات التي جرى الاستيلاء عليها حولتها أجهزة النظام الأمنية إلى مقار عسكرية، وبعضها الآخر جرى تشميعها والكتابة عليها “محجوز لصالح الفرع 277”.

والواقع فإن الغوطة الشرقية مثلها مثل جنوب دمشق، تعتبر منطقة نموذجية بالنسبة لأجهزة أمن النظام وقواه العسكرية المهيمنة، مثل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية المتطلعة لـ “السيطرة العقارية” بالطرق الممكنة كلها، بغض النظر عن قانونية هذه الطرق أو شرعيتها، نظراً إلى أن هناك آلاف المطلوبين أمنياً في هذه المنطقة، وهذا أمر حرم الأهالي من تثبيت الملكية أو التصرف بها خلال الأعوام الماضية.

وتجدر الإشارة إلى التعميم رقم 346 لعام 2019 والذي بموجبه أوعزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المديرية العامّة للمصالح العقارية بتسريع مصادرة أملاك السوريين المشمولين بقانون “الإرهاب” الصادر عام 2012، ونقل ممتلكاتهم لصالح “الدولة”.

هذا التعميم يُعطي الصبغة التنفيذية لقانون الإرهاب الصادر عام 2012، وكشفت لوائح نشرتها وزارة المالية التابعة للنظام، بوجود 40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في العام 2017، و30 ألفاً في العام 2016، معظمها جاء على خلفية ضلوع أصحاب تلك الملكيات بـ “أعمال إرهابية” وفق لوائح وزارة المالية.

يقول أبو خالد من أهالي عربين: لديّ عدة عقارات، لذلك قررت بيعها لمساعدة أولادي الذين هُجّروا الى الشمال السوري، وحين ذهابي مع المشتري إلى السجل العقاري للقيام بعمليات الفراغ، أخبرني الموظف هناك أن “أولادي ملاحقين وفق قانون الإرهاب، وبالتالي لا يحق لي القيام بعمليات بيع وشراء”.

وأضاف: “أكد لي الموظف أن من حقي فقط تأجير العقارات، ولا يستطيع أولادي أن يرثوها، وأنه بعد وفاتي تذهب تلك الأملاك لصالح الدولة”.

من جانبه، يقول معتز من مهجري جوبر: “تضم جوبر أربع مناطق جغرافية، كل واحدة منها تتبع إدارياً وتنظيمياً لمناطق أخرى، فالمنطقة الأولى في جوبر تتبع للقابون، والثانية تتبع لمدينة دمشق من جهة العباسيين، وهناك منطقة ثالثة تتبع ادارياً وتنظيمياً لزملكا بريف دمشق، أما المنطقة الرابعة تتبع لعين ترما”.

ويضيف: “أغلب سكان جوبر مطلوبين للأفرع الأمنية، لذلك ولكي يستطيعون التصرف بأملاكهم، كانوا يقومون بنقل الملكية الى أشخاصٍ آخرين ليس عليهم أي شبهة أمنية، لذا أصدر النظام قبل أشهر قراراً بتجميد السجل العقاري (الطابو) في جوبر حتى إشعارٍ آخر، لمنع أي عمليات نقل للملكية، وبالتالي فإن المناطق الثلاثة الأولى من جوبر ممنوع الدخول إليها أو إجراء أي معاملات عقارية فيها، أما المنطقة الرابعة من جوبر التابعة لعين ترما، ما يزال أهلها قادرين على تثبيت الملكية فيها، أو القيام بعمليات البيع والشراء ونقل الملكية”.

وأشار معتز إلى أن “لديه عقار باسمه في جوبر يقع في الطرف التابع لعين ترما، حيث قام بنقل الملكية الى اسم أبيه، بينما لم يستطيع التصرف بالعقار الذي لديه في الطرف التابع للقابون، بعدما منع النظام الأهالي من القيام بأي معاملات عقارية، ما يعني أنه خسر هذا العقار”.

السلاح السابع: التزوير الممنهج والمنظم

فقدان كثير من السوريين لأوراقهم الثبوتية بسبب التهجير والقصف والتعفيش، وقف عائقاً أمام قدرتهم على إثبات الملكية، كما أن الكثير من المنازل الواقعة في المناطق العشوائية ليست لها قيود أو سندات ملكية في الأساس، الأمر الذي ساهم في انتشار عمليات التزوير على نطاق واسع، حيث باتت وبإقرار سلطات النظام خاضعة لما تعرف بالجريمة المنظمة، كما أن التزوير الممنهج أصبح عليه من القرائن ما يرقى إلى إمكانية اتهام سلطات النظام وبقوة بالمساهمة فيه، سواء من خلال حزمة القوانين والتعليمات التي صدرت خلال السنوات الماضية وتبين أنها يمكن أن تخدم هذا الهدف، أو من خلال هيمنة المتنفذين على المؤسسات واللجان العقارية.

وكانت وزارة داخلية النظام السوري قد أعلنت في آذار من العام الماضي عن اعتقال ثمانية أشخاص ضالعين في عملية تزوير لنقل ملكية عقارات بمئات الملايين من الليرات السورية في منطقتي داريا بريف دمشق والتجارة في دمشق، من خلال انتحال هوية المالكين مستغلين وجودهم خارج البلاد.

نأخذ هذا الإعلان بوصفه مقدمة لإمكانية أن تحدث عمليات نقل للملكية بفعل التزوير في سوريا بظل الظروف الحالية، وهو ما أكده خبير عقاري مقرب من النظام إذ كشف في عام 2015 عن أكثر من 30 ألف حالة تزوير أدت إلى الاستيلاء على العقارات في دمشق وريفها، وفق ما أوردته صحيفة عنب بلدي.

وزارة العدل التابعة للنظام بينت أن مثل حالات التزوير هذه لا تحدث إلا بوجود تواطؤ من محامين أو قضاة او موظفين حكوميين، وكان تقرير التفتيش القضائي رقم 69 لعام 2013 وصف الأخطاء التي ارتكبها قضاة فيما يتعلق بالتأكد من هوية طرفي الدعوى بأنها أخطاء مهنية جسيمة.

ويعزو المقربون من النظام أن الموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيع والمتزامنة مع تقارير التزوير هدفها هو المزيد من التثبت من هوية المالكين، سوى أن واقع الحال أثبت أن الموافقات الأمنية خصخصة أمنية للاستيلاء عبر التزوير، من خلال منع المالكين الحقيقيين من قدرتهم على إثبات حقوقهم، ما يفتح الباب أمام عمليات تزوير ممنهجة ومنظمة، تفضي في النهاية إلى نقل الملكية.

ولم تتسبب الموافقات الأمنية فقط في هذا النوع من العجز والحرمان بل وكما أشرنا سابقا في جزئية الموافقات الأمنية، ونقلا عن حقوقيين تابعين للنظام، فإن الموافقات الأمنية أدت إلى ظهور عمليات نصب واحتيال حرمت أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم، خاصة من خلال ادعاءات من أصحاب العقارات المبيعة بعرقلة نقل ملكية العقار إلى المشترين حارمة أصحاب الحقوق من قدرتهم على إثبات ملكيتهم للعقار رغم أن البائع قبض ثمن عقاره.

الأمر الآخر، وهو أكثر أهمية وخطورة، بعيداً عن المافيات التي تديرها أجهزة الأمن، فإن السؤال المطروح هو: هل “الدولة” نفسها يمكن أن تنخرط في عمليات تزوير واسعة النطاق للاستحواذ على الأملاك؟

جزئياً، نجد إجابة أولية عن هذا السؤال في القانون رقم 33 لعام 2017 الذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً، والذي كان من مجمل الانتقادات بشأنه شرعنة لتزوير الوثائق العقارية بوصفه أداة لتغيير معظم سجلات الملكية وخصوصاً في السجلات العقارية التي تعرضت للتدمير والتلف، إذ لا يمكن لأحد أن يضمن نوايا وأفعال من يتم تعيينهم في لجان إعادة التكوين والترميم، خاصة مع تزايد المخاوف والشكوك، بل والمعطيات، على تكالب إيران من أجل الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من العقارات في مختلف المناطق السورية، وتحديداً في المدن والأحياء التي يعتبرها استراتيجية أو قريبة من المقامات الشيعية، سواء الحقيقية أو المختلقة، حيث يبرز هنا ما بات يعرف بـ “مشروع الحزام الأمني” الذي قالت مواقع سورية معارضة إن الحرس الثوري الإيراني يعمل على تنفيذها في محيط العاصمة دمشق.

وفقاً لتقرير نشره موقع الاستقلال، فإن “الطوق الأمني” يبدأ من معضمية الشام وداريا ومخيم اليرموك جنوبي دمشق، مرورا ببلدات وأحياء ملاصقة له، مثل ببيلا ويلدا وبيت سحم، وصولا إلى بلدة السيدة زينب ذات الأهمية الدينية لدى الشيعة، حيث لجأ النظام إلى تطويق تلك المدن بحواجز تتبع لمليشيا الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق بشار، ومنع عنها الخدمات أو إعادة الترميم واشتراط الحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إليها، رغبة بإبقاء وضع تلك المناطق مقيدة بالمشروع الإيراني.

وفي تقرير نشره موقع “سوريا على طول” قبل عام ونصف العام تقريباً، روى شهود متضررون من الأمر الواقع الذي يعيشه السوريون اليوم في مناطق سيطرة النظام على صعيد ما بات بالإمكان تسميته (حرب العقارات) عدة قصص عن فقدانهم أملاكهم من خلال التزوير بطرق مختلفة ولصالح جهات متعددة.

وتروي مروة، أن منزل زوجها الكائن خلف بساتين الرازي بدمشق “مسجل باسم زوجي الذي قتل في العام 2012 بسبب القصف الذي تعرضت له المنطقة”، إلا أن شقيق زوجها، كما علمت مؤخراً النازحة المقيمة حالياً في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، قام “ببيع المنزل لأحد عناصر حزب الله الذين يتمركزون بمحيط مدينة داريا”، مضيفة: “لا أستطيع مراجعة دوائر الدولة في دمشق للمطالبة بحق عائلتي في العقار”.

ولا يبدو أن هؤلاء الضحايا لديهم أمل كبير في استعادة أملاكهم بسهولة، إذ يبقى من المشكوك فيه قدرة أو حتى رغبة حكومة دمشق في ملاحقة التزوير الذي يمارسه أو يستفيد منه المتنفذون، لاسيما من المليشيات الإيرانية، كما في حالة عائلة سلوى اليوسف (اسم مستعار) من مدينة حلب.

مواجهة التزوير

يقف السوريون جميعهم عاجزين بطبيعة الحال عن مواجهة الأسلحة الفتاكة التي رفعها النظام بوجوههم من أجل تحقيق أهدافه بالسيطرة على الأملاك والعقارات متى أراد ذلك، وفي المكان الذي يسعى إليه، لكن ما لا يمكن التسليم به أو الإقرار بالعجز تجاهه هو الصمت على تنامي ظاهرة التزوير كجريمة جنائية سواء كانت منظمة تديرها الدولة او فردية ضمن حدود عصابات هنا وهناك، إذ لدى السوريين هامش قانوني للمناورة يمكنهم المواجهة فيه، رغم أن ذلك ليس سهلاً في النهاية، بالنظر إلى المنظومة القانونية السورية، وواقع حال البلاد منذ عام 2011.

هذه المواجهة تشمل إجراءات منوطة بفئات متعددة، تبدأ بالمواطن العادي ولا تنتهي عند السلطة القضائية، مروراً طبعاً بالموظفين والمسؤولين في المصالح العقارية الذين يتحملون بالنهاية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية أملاك السوريين وعقاراتهم من جريمة التزوير المؤدية إلى السلب.

حتى في الحالات الطبيعية فإن على القضاة والموظفين والعاملين في المؤسسات العقارية والقانونية القيام بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتجنب الوقوع في فخ التزوير الذي يستهدف الملكية العقارية وهي مسؤولية مضاعفة في ظل الظروف الحالية.

وبحسب غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحاميين السوريين، فإنه ومن حيث المبدأ، فالقاضي الذي ينظر بدعوى تثبيت بيع عقار،أو مدير الشعبة العقارية الذي تتم أمامه عملية الفراغ ونقل الملكية، يتعين عليهما أن يبذلا العناية اللازمة للتأكد من سلامة وصحة جميع الأوراق المدرجة ضمن ملف بيع العقار.

ويضيف في تصريح لـ فوكس حلب: ينبغي التحقق من الوكالة المقدمة التي تخوّل حاملها بيع العقار لشخص ما، سواء لجهة الصلاحيات المتضمنة فيها، أو مصدرها أو صلاحيتها، أو تاريخ حديث لآخر تصديق لها، وبعد ذلك يتم استكمال إجراءات نقل الملكية، أما إذا بقي العقار المباع بموجب تلك الوكالة باسم المشتري، وانتبه المالك الحقيقي إلى أن عقاره بيع من دون علمه، يمكنه إقامة دعوى فسخ تسجيل واسترداد عقاره.

ولا يستطيع المالك الحقيقي للعقار الذي بيع دون علمه أن يسترد عقاره إذا انتقل العقار إلى شخص اشتراه عن “حسن نية” إلا إذا أثبت صاحب العقار أن آخر مشترٍ هو سيئ النية، وهذا ليس من السهل إثباته، برأي المحامي قرنفل، وبالتالي يفقد صاحب العقار ملكيته ويبقى حقه مقتصرًا على الثمن بمواجهة البائع أو البائعين بالوكالة المزوّرة.

مبدأ حسن النية

يعتبر مبدأ “حسن النية” الذي يشير إليه المحامي قرنفل في إجابته السابقة إحدى المسائل التي تجعل من مهمة المتضررين من عمليات بيع أملاكهم دون علمهم من خلال التزوير في استعادة هذه الأملاك مهمة صعبة وشديدة التعقيد كما هو واضح.

ومبدأ حسن النيّة هو الذي يُعتبر بموجبه المشتري حسن النية محمياً حتى إذا اشترى بالاستناد إلى قيود السجل العقاري ملكية من غير مالكها الحقيقي، حتى وإن كان بائعه قد حصل على الملكية بأسلوب معيب مثل التزوير، فما دام المشتري حسن النية ولم يعلم بوجود العيب فإنه محمي، ويبقى للمتضرر مداعاة البائع الذي زور بدعوى شخصية.

لكن في التاسع من آذار/مارس 2022، صدر حكم عن محكمة النقض بدمشق، يمكن القول إنه تاريخي ويمثل حسب المحامي عبد الناصر حوشان “مكتسباً قانونياً” يمكن أن يساهم بحماية حقوق أصحاب العقارات من ضحايا التزوير، سواء المنظم أو الفردي.

الحكم غير المسبوق والذي يحل إلى حد كبير من عقدة “مبدأ حسن النية” ويحد من استغلالها من قبل المزورين، يقول إنه : إذا تم البيع في السجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أمامه، وتم تنظيم العقد العقاري ونقل الملكيّة من قيد البائع إلى مشترٍ و آخر، فإنه إذا شاب المبيع سبباً من أسباب البطلان، فلا يستفيد من جرى نقل الملكية إلى اسمه في السجل العقاري من أحكام ونصوص القرار رقم 188 لعام 1926، ولا مجال لأي شخص الاحتجاج بمبدأ حسن النية بمواجهة مالك العقار الذي يفقد ملكيته بطريقة مخالفة للأصول والقانون تبعاً لعقد باطل، والذي لا يولد أي أثر يمكن التمسك به.

أما إذا تم البيع خارج السجل العقاري وبقي دون تنفيذ، فإن الادعاء المُنصَبّ حول البطلان بسبب عيب شاب سند البائع في ملكيته، إنما تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها في القانون العام، باعتبار أن هذا التصرف جرى وفق القواعد السابقة البيان، ولم يتم مباشرته بالسحب العقاري حتى يثار إلى احترام قدسية شروحاته (القرار 6/أساس 38 تاريخ 09/03/2022).

وحسب المحامي حوشان، فإن هذا الحكم جاء لينقض مبدأ “حسن النية” ويلغي كل الاجتهادات السابقة، عندما اعتبر أن أي عيب من عيوب البيع المؤديّة للبطلان في أي عقد من العقود الجاريّة على العقار تعتبر سبباً في بطلان آخر عقد بيع، لأنه اعتبر ذلك كافياً لتطبيق المبدأ الراسخ “كل ما يُبنى على باطل فهو باطل”. وبالتالي إذا ثبت بطلان العقد الرابع أو الخامس الجاري على العقار، فإن هذا يؤدي إلى بطلان كل العقود اللاحقة، وهذا يمكنّ كل سوري فقد ملكيته بالتزوير أو الاستيلاء غير المشروع، أو أحكام قضائية باطلة أو أي تصرف آخر باطل من استعادة هذه الملكية بطريقة أيسر بكثير من قبل.

هل من شيء يمكن فعله؟

رغم ما تبدو عليه عملية سلب الملكية من تعقيد، إلا أن تضافر مختلف الظروف جعلت من سلب المالكين عقاراتهم في سوريا أمراً متاحاً، وخاصة أولئك الذين أجبروا على الرحيل، ما يجعل السؤال الملح في النهاية هو: كيف يمكن أن يحمي السوريون أملاكهم، وكيف يمكن أن يستعيد الضحايا عقاراتهم المسلوبة؟

سؤال كبير يجيب عليه المحامي عبد الناصر حوشان بالقول: فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، وهو كيف يحمي السوريون أملاكهم ليس هناك الكثير أو ما هو غير تقليدي لفعله، لكن المطلوب على مستوى الأفراد: المحافظة على كافة الأوراق الرسمية وصكوك الملكية الخاصة أو الحيازة أو وضع اليد وكل مستند عادي يصلح لأن يكون قرينة على التملك أو الحيازة القانونية، وعدم الانجرار وراء ألاعيب النظام وتجار الحروب ومافيات ومرتزقة إيران الذين يعمدون إلى كل السبل والوسائل من أجل الاستحواذ على أملاك السوريين وخاصة المعارضين والمهجرين.

أما على المستوى الوطني، يضيف: يمكن اللجوء في مرحلة لاحقة لسقوط النظام الى القضاء سواءً المحكمة الدستورية أو المحاكم بدعاوى إلغاء كافة هذه القوانين اللادستورية، ودعاوى استعادة حقوق الملكية والانتفاع والحيازة، والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بسبب التدمير والقصف والسلب والنهب والتزوير.

ويتابع: أما على مستوى هيئات المعارضة والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والسياسية، فينبغي إيجاد طريقة قانونية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية، لضمان توثيق حقوق السوريين المهجّرين قسرياً، أو المفقودين أو المعتقلين، واستصدار قرار أممي ببطلان أي قانون أو تشريع أو قرار يمس حقوق السوريين منذ عام 2011 حتى الوصول إلى حل دائم للحرب في سوريا، وانتقال السلطة إلى هيئة حكم شرعية.

أما الشق الثاني من السؤال، والذي يتعلق بإمكانية أن يستعيد السوريون الذين كانوا ضحية كل ما سبق، وفقدوا أملاكهم العقارية أو بعضها، في وقت من الأوقات ما خسروه، وهل هناك أي سبل قانونية يمكن أن تؤدي إلى ذلك، يقول حوشان:

من حيث المبدأ هناك طريقة واحدة تبقي الحق متاحاً مهما طال الزمن، وهو الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت الملكية من أجل إبرازها في الوقت المناسب، لكن نحن لدينا اليوم مكتسب قانوني مهم ويتعلق بالقرار الصادر عن محكمة النقض السورية حيث بات بالإمكان الاعتماد عليه بهذا الخصوص.

حرب متكاملة الأركان تستهدف أملاك السوريين وعقاراتهم، لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية التي شنها النظام ضد الشعب الذي انتفض للمطالبة بدولة القانون والحريات، ولذلك لم يكن مفاجئاً أو مستغرباً أن يستخدم النظام في هذه الحرب كل الأسلحة المتاحة بالنسبة له من أجل تحقيق الانتصار فيها، بغض النظر عن قذارة هذه الأسلحة أو خطورتها على المستوى الوطني ومستقبل البلاد والأجيال القادمة.

الموافقات الأمنية وتعقيد الحصول على الوكالات بالنسبة للغائبين واشتراط حضور هؤلاء الغائبين، بمن فيهم المغيبين قسرياً والمعتقلين ومجهولي المصير، بالإضافة إلى تدمير الوثائق والسجلات بما يحقق حالة العجز عن إثبات الملكية التي تمثل في النهاية ذروة القهر الذي يدفع باتجاهه الضحية، وصولاً في النهاية إلى استخدام السلاح الأخير في هذه الحرب، وهو سلاح التزوير الذي يشهره النظام أو العصابات عندما ينجو المواطن المستهدف من كل الأسلحة السابقة، أسلحة يجد السوري نفسه أمامها وبشكل متصاعد منذ عشر سنوات أو يزيد، دون أن يكون بمقدوره سوى الصراخ للفت الانتباه إلى مأساته على هذا الصعيد، على أمل أن يبقى صدى صوته يتردد إلى حين الوصول بالبلاد إلى حقبة جديدة من الاستقرار والحكم الرشيد، تضع حداً لمأساته المفتوحة على مختلف الأصعدة، والتي شملت أملاك السوريين وعقاراتهم، والتي تعتبر بالنسبة للسوريين أكثر من ملكية وجدران، بل هي ذاكرة وهوية.