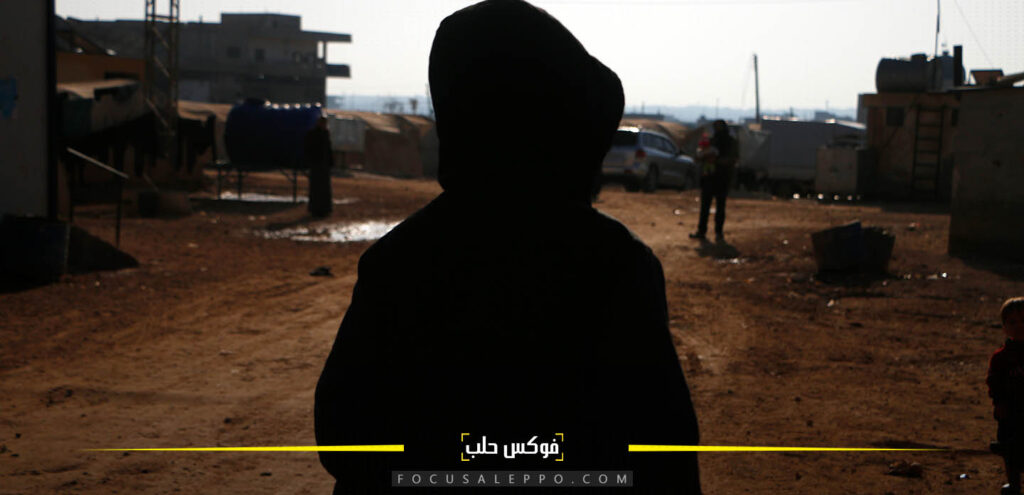

الوقوف على قصص أطفال في مخيم الأندلس جنوبي زردنا بريف إدلب لم يكن خياراً بعد أن تحوّل إلى هاجس. أطفال فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، منهم من فقد الاثنين معاً، لم يجمعهم المكان فقط، بل حضن الجدات أو الأجداد الذين تحوّلوا في لحظة إلى آباء وأمهات لكن بأعمار كبيرة وظهور منحنية.

كانت شرارة الفكرة من هدى، متطوعة في مدرسة المخيم حين أخبرتنا عن إرسالها لذوي الطلبة ما يحثهم على الاهتمام بتعليم أطفالهم و بتحصيلهم العلمي. المفاجأة بدأت من المخيم الذي يضم 315 عائلة، 56 منها كانت عائلات فقدت أحد الأبوين أو كليهما ويعيش أطفالها في كنف جد أو جدة، خالة أو عم، قسم منهم لا يجيد القراءة أو الكتابة وقسم آخر صيرته الحياة لا مبالياً أمام ظروف الحياة القاسية وكثرة الأطفال.

وحيداً مع جدته:

تعيش الجدّة أم فيصل رفقة حفيدها عبد المجيد في خيمة لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار، بعد موت والده وتخلي والدته عنه. عام كامل وأم فيصل وحفيدها ينتظران عودة والدة عبد المجيد التي ذهبت لقضاء “عدّتها” في بيت أهلها، لكنها لم تعد.

لا تحمّل أم فيصل زوجة ولدها المتوفى مسؤولية عمل العودة، تقول إنها “ضحية أخرى من ضحايا النزوح ونظرة المجتمع في مكان لا ترحم فيه ألسنة الناس نساء يعشن وحدهن

“بغَسْله ثيابه وبحَممُه وبنيمُه بسدي”، تقول الجدة، هذه الرفاهيات التي يحظى بها الصغير في خيمة جدته، محروم من الفسحة وكلمة “أمي” ومحروم من “اللبسَة الزينَة” والأكلة الطيبة، ومحروم ممن يتابع تعليمه.

محاولات الجدة لمعرفة “الواجبات” التي تكلف بها المعلمة عبد المجيد لا تكفي، والوصايا للمعلمة بمنحه اهتماماً زائداِ يبقى قاصراً دون متابعة في المنزل/ الخيمة.

لم يكن من السهل إقناع أم فيصل بجدوى قصة صحفية تعرض ما يعيشه حفيدها عبد المجيد. هي لا تريد الظهور على الإعلام خشية اتهام الناس لها بـ “التسول”. وقد حذرها ابنها المقيم في تركيا من نشر صورتها، تقول إنه رجاها “ديري بالك تفضحينا تخلي حدا يصورك يا أمي ويعرضك عاليوتيوب “.

التمعن في نظرات أم فيصل وسماع زفراتها تغني عن الشرح وتوصلك إلى حقيقة ما تعشه من ألم، نزوحها عن قريتها جلاس شرقي سراقب، إصابتها بسرطان بالدم منذ خمس سنوات، والسكري والأدوية التي تحتاجها، وبيعها لسلة المساعدات للبائع الجوال لتأمن حاجياتها وحاجيات حفيدها الصغير، مفصل صغير في باب المعاناة، لكن هاجسها الأكبر حفيدها وهو تتوه في رسم معالم مستقبله.

كورونا يتّمنا مرةً ثانية

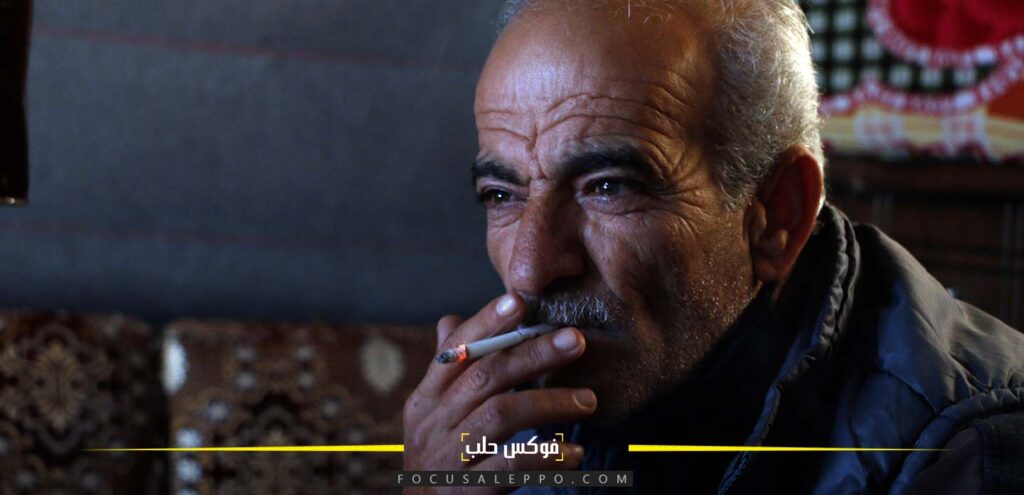

بجوار خيمة أم فيصل، وفي خيمة مشابهة، يحمل أبو عبدو ثقل تربية أحفاده الثلاثة بعد أن توفيت زوجته قبل نحو شهرين، إثر جائحة كورونا.

يحاول الجدّ أن يقدم لآية وياسمين ومحمد، الكبير بينهم، والذي لم يبلغ 14 عاماً بعد، كل ما يستطيع.

بحرقة وغصة يذكر أبو عبدو زوجته فطوم قبيل وفاتها وحرصها على الأطفال، كانوا وصيتها الدائمة حتى قبل أن تلفظ أنفاسها بلحظات.

“يعني يتيم لمين بدك تكبو” يسحب أبو عبدو الدخان نفساً من سيجارته وينفثها في الهواء، يقول “إن الحياة أصبحت متعبة، خاصةً دون عمل. أضطر إلى البقاء في المخيم أنتظر سلة المساعدات، لا تدري لعل الله يرزقنا من حسنة هؤلاء”.

أبو عبدو جد الأطفال لأمهم، لكنه الوحيد الحي بين أجدادهم، ولم يبق لهم سواه موئلاً بعد زواج أمهم. يقول إنها “ربما لم يكن خياراً أفضل بالنسبة لها أن تتزوج، لكن المجتمع هنا لا يفضل أن تبقى المرأة الصبية بلا زوج في حال فقدت زوجها أو فارقته، ويصبح الأطفال بالنتيجة بلا أب يؤمن حاجياتهم ولا أم ترعاهم وتهتم بشؤونهم”.

“آية وياسمين” ذهبتا إلى زيارة أمهم غير أن محمد الكبير لم يذهب معهم، تتهامس نسوة في المخيم إنه “أصبح واعياً”، يقصدن أنه يجد حرجاً في الذهاب إلى أمه في بيت زوجها الجديد.

ينتظرون عودة أبيهم

إلى خيمة أبو عبدو جاءت أم أحمد رفقة زوجها، بعد أن سمعت بنا نتتبع قصص الأطفال الذين فقدوا آبائهم وامهاتهم، لتخبرنا أن ابنها أحمد استشهد مع أحد عشراً شاباً عند دخول قوات النظام بلدتهم ميزناز غربي حلب مطلع شباط 2020. استشهد أحمد وترك خلفه طفلين، مصطفى ومحمد الكبير عمره خمس سنوات.

تبكي أم أحمد وهي تحكي لنا قصة أحفادها، وكيف فقدوا أمهم أيضاً نتيجة ضغط والدها لتعود إلى خيمة أهلها في مخيم البردغلي بين سرمدا والدانا على الحدود السورية التركية. تقول أم أحمد إن “الناس لا ترحم فقد أصبحوا يعيروا والد كنتها لأنه تركها في بيتهم بعد استشهاد زوجها. عادت مكرهة رغم أنها كانت تريد البقاء مع أولادها”.

يفتح أبو أحمد هاتفه المحمول، يقلب أمامنا صور أحفاده ويتأسف لضعف الاهتمام بتحصيلهم العلمي بعد رحيل والدتهم التي كانت تتابع دراستهم منذ دخولهم إلى الروضة.

تقول الجدة إن حفيدها البالغ من العمر خمس سنوات لا يعرف بموت والده، أخبره الجدّ إنه ما يزال في عفرين في انتظار عودته التي لن تكون.

تروي الجدة أن الطفل يعرف “بيجامة والده الزرقاء” وقد ارتداها عمه يوماً فسأله لماذا تلبس بيجامة أبي؟ تبكي أم أحمد وهي تحكي، وأحبس دموعي وأهرب لتدوين القصص التي ترويها.

أحمد كان مقاتلاً في صفوف الجيش الحر، وعاد إلى بلدته ميزناز بريف حلب الغربي عندما اقتحمتها قوات النظام منذ حوالي عامين. دخل أحمد إلى ميزناز، وتسَلَل إلى بيت أهله من النافذة مع رفاقه الذين قتلوا معه جميعاً، وأرسل لأمه الصور عبر هاتفه المحمول وهو يأكل من الطعام الذي تركوه في بيتهم الذي نزحوا منه، وصلت الصور لكن أحمد لم يعد.

تقول أمه إنها تحدثت معه على الهاتف وحاولت جاهدةً أن تقنعه ألا يتهور ويدخل البلدة بعد أن احتلتها قوات النظام، لكنه كان مصراً على ذلك. قال لها “إذا انا ما قاتلت وغيري ما قاتل مين بده يقاتل”. أحمد كان يريد أن يبقى في بلدته وبيته فهو يعرف أنها إذا سقطت بأيدي النظام فالنزوح وسكن الخيام هو المصير لكنه فضل الموت على ذلك.

قتل أحمد وبقي طفلاه في خيمة جدتهم ينتظرون عودته دون جدوى. سيكبر الأطفال ذات يوم ويعلموا أن والدهم قضى في بلدتهم الأم ميزناز على بعد 10 كم من المخيم الذي يقطنوه وسيعلمون أنهم عاشوا طفولتهم في خيمة جدتهم ورعايتها.

ليس مخيم الأندلس وحده من يملك حكايات لا يمكن حصرها، في كل مخيم وبيت قصة تحمل الجّدات عبآها في انتظار وصول أحفادهن إلى برّ يردنه لهم، يسعين لذلك بما يمتلكن من صبر ودعاء وقلة حيلة.