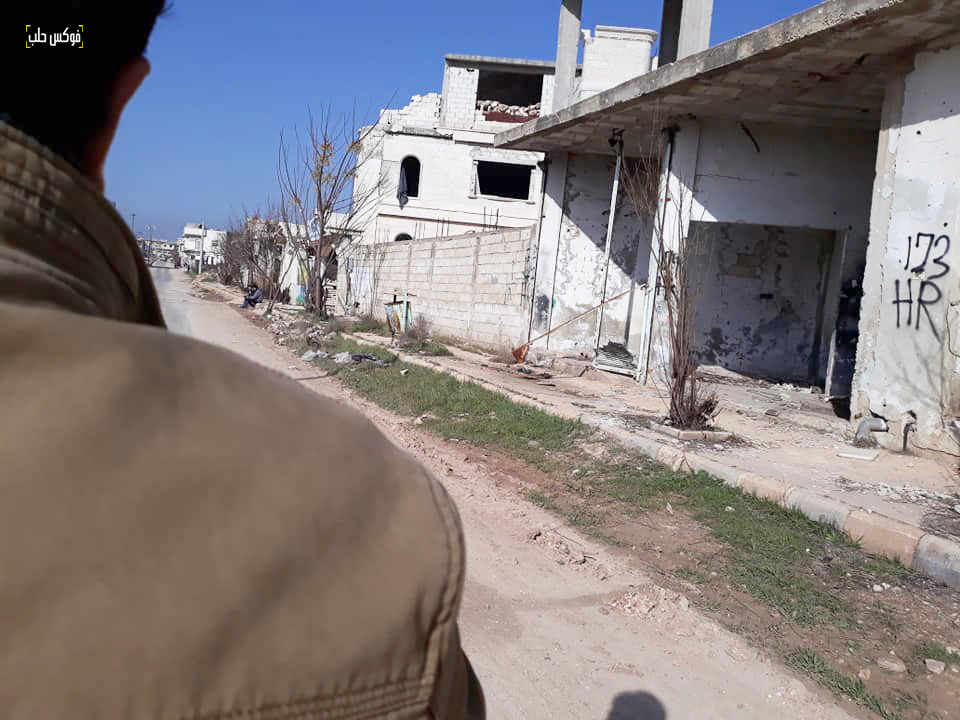

بيوت مهدّمة وشوارع تغيب ملامحها. الوحل سمة المكان، والسواتر الترابية أزيحت على عجل لتحتل مكاناً لها على “ضفتي الطريق”، بعد أن حولت مياه الأمطار وحفر الشوارع المكان إلى ما يشبه “النهر”، أما أكياس الرمل والتراب التي كانت تستخدم كمتاريس في المعارك فبقيت على حالها آخذة مكانها عند المدخل الرئيسي لقرية الفوعة، المقر المؤقت لسكن عدد من الأهالي المهجرين من المدن والبلدات السورية والذين أتعبهم التنقل والخيام المهترئة ورحلات البحث عن بيت للإيجار.

كانت زيارتي الأولى لأقربائي الوافدين من داريا، والذين تفرقوا منذ سنوات في قرى وبلدات محافظة إدلب، قبل أن ينتقل قسم منهم للعيش في قرية الفوعة بعد خروج أهلها، متجاورين هذه المرة، في مشهد يشبه حاراتهم القديمة، ينقصه دفء المدينة وذاكرتها المليئة بالحنين والقهر.

حول مدفأة الحطب، الاختراع الذي عرفناه في سنوات نزوحنا، ومع هطول المطر الذي استمر لساعات، والذي أتاح لنا فسحة من الهدوء والزمن لمراجعة داريا بتفاصيلها، كان للحديث عن الحصار الذي شهدته المدينة لأربع سنوات الحصة الأكبر، شيء ما دفعنا، دون إرادة منا، للاسترسال والمقارنة، فبيت “قريبي” يقع في واحدة من حواري الفوعة والتي امتلأت بـ “الديارنة” حتى آخرها، وسط الحارة وبالقرب منها قام بعضهم بفتح محلات تجارية صغيرة اقتصرت على بيع الخضار ومواد السمانة، قطع جلستنا أصوات دراجات نارية باتت وسيلة النقل شبه الوحيدة في المنطقة، وصوت أحدهم ينادي على جاره “أبو فلان.. شو عم تساوي”، “القهوة جاهزة.. تفضل”، تلك الحوارية التي علقت في ذاكرتي مئات المرات يوم كنت في داريا، وأعادها المشهد اليوم في نوبة من الحنين والحزن.

المدفأة التي احتلت مكانها وسط المنزل، والدفء المنبعث من احتراق الحطب أضاف للغرفة والحديث شيئاً من الراحة والتمدد، تأملت في أبواب الغربة التي ركبت كيفما اتفق، بفواصل بينها وبين كشوفها تسمح بمرور نسمات من الصقيع البارد، والنايلون الأزرق الذي وضع على النوافذ كان يعبّ الهواء ويفلته في حركة تشبه “الشهيق والزفير”، ليزيد من عتمة المكان، دقائق طويلة مرت وأنا أتفحص المكان/الغرفة يقول قريبي “إنه أنفق مبلغاً كبيراً لتهيئة البيت بصورته الحالية، لا أبواب ولا نوافذ ولا عفش ولا أثاث فيه عند دخولنا”، رفع غطاء إبريق الشاي المغلي، بخار كثيف ملأ المكان، ألقمه ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، والتفت إلي ليكمل “هيك أفضل من الإيجار”.

كثر من السكان الجدد لا يجيدون التعبير عن الأسباب التي دفعتهم للسكن في الفوعة “خرج أهل الفوعة، غالبيتهم من أصول شيعية، على دفعات كان آخرها في تموز 2018″، معظمهم اتفق أن السكن في تلك البيوت، وإن كانت مهدمة، أفضل من حياة الخيام، أو الإيجارات المرتفعة للمنازل، بعضهم رأى في هذه البيوت “حقّاً بديلاً” عن منازلهم التي هُجروا منها، وعليهم أن يذوقوا “مرار نفس الكاس”، آخرون رأوا في الأمر “مقراً موقتاً” بانتظار العودة إلى مدنهم وبلداتهم، والحديث الأعم كان “البحث عن البقاء”.

المفصل هنا هو الثورة، فالفارق الأهم في تلك المعادلة أن النظام هجر سكان المناطق الخارجة عن سيطرته، باتباع سياسة الأرض المحروقة والتجويع والحصار والموت، ليجدوا أنفسه خارج مدنهم، باحثين عن لقمة خبز وبعض طعام يقتاتون به، وقليل من الأمان لأطفالهم، في ظل استجابات خجولة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية في المناطق التي وفدوا إليها، بالمقابل كان أهالي الفوعة ينتقلون إلى كنف “دولتهم” بكثير من الحقد والتشفي والوعيد بإحراق المنطقة بمن فيها.

البحث عن الحياة، والحياة فقط، لا مكاسب ببيوت مهدمة وتغيير ديموغرافي لا يدخل في حسابات أبناء المنطقة، كان المحرك لهم تدفعهم لذلك غريزة العيش تحت ظل سقف، بنوافذ مغطاة بالنايلون.

عند تجوالي صباحاً في القرية، رافقني شعور بالضيق، خلافاً لزوجتي التي أحبت السكن بين أقرانها من “الديارنة”، بعد فشلنا بالاندماج في القرية التي نسكنها بريف إدلب، والتي خلت من العلاقات الاجتماعية التي اقتصرت على زيارات محدودة في المناسبات والأعياد والصدفة، وتباين عاداتنا وحياتنا وحتى طعامنا، لتجد نفسها مشدودة إلى الحي الجديد، زيارات دورية لنساء الحي “الديارنة” في الصباح والمساء، لباس مألوف، وأحاديث مشتركة، وتحايل لتأمين بعض الحاجات الأساسية وتحسين ظروف بيوتهن من خلال جمعيات ادّخار الأموال “وهي طريقة متبعة بين النساء السوريات بدفع مبلغ أسبوعياً تتقاضاه واحدة من السيدات عن طريق القرعة”.

ولكن مغريات العيش بين من تعرفهم ويعيشونك، نغصها شوارع القرية السيئة غير النظيفة (اضطررت لترقيع عجلة دراجتي النارية ثلاث مرات خلال زيارتي)، والحضور العسكري الكثيف للفصائل التي اقتسمت المنطقة (تحرير الشام، أحرار الشام، فيلق الشام، جيش الأحرار)، سيارات مسرعة ومقاتلين ببنادقهم يجولون في أحيائها، أصوات رصاص وأعيرة نارية تقلق هدوء القرية الصامتة، أما المجلس المحلي فلا يزال دوره محدوداً بانتظار من يموله.

تخلو القرية من فرص العمل، بعض المحلات المتناثرة هنا وهناك، والتي يدفع مستثمريها خمسة آلاف ليرة شهرياً كبدل إيجار، وورش بناء قليلة لإصلاح البيوت المهدمة للراغبين بالسكن، أيضاً يدفع ثمن التعهد للفصائل، إضافة إلى 200 دولار للورشة لاستخراج الحديد والبلوك من أنقاض المنازل، وأناس يبحثون عن حطب للتدفئة من بقايا أغصان الزيتون وشجر الزنزلخت الحاضر الأكبر في طرقات القرية.

على صورة في الفيس بوك لأحد أبناء الفوعة والتي اخترتها لقراءة التعليقات على مسمع الحاضرين، كانت الدعوات لإخراجنا “نحن المسلحين الإرهابيين”، ومطالبتنا بدفع إيجارات المنازل والوعيد بالمحاسبة والقتل، في الصباح قالت لي زوجة مضيفي إنها رأت في الحلم “رجالاً يهاجمون القرية من مدخل بنش بالسواطير”!