أبو محمود الشاب الثلاثيني الوافد من ريف دمشق منذ ثلاث سنوات في واحدة من رحلات التهجير القسري، وهو يقلب بنظره ويتفحص أرجاء منزله المُستأْجر الجديد وهو يقول “لم تعد إدلب وطناً مؤقتاً”.

شتاءان مرّا على الرجل وعائلته، دون تجهيز. يجلسون على حقائبهم، وتتوزع أغراضهم القليلة كيفما اتفق في أرجاء المنازل التي حط بها رحالهم، لأكثر من مرّة، فهناك دائماً وافدون جدد في كل شهر. لا تنفع “الشكوى” من أخذ أصحاب المنازل لبيوتهم وتقديمها لعائلات مهجرين جدد، بعد أن باتت تصنيفات أخرى تطغى على المشهد في الشمال السوري الذي تحوّل إلى ملجأ للأهالي الرافضين للبقاء تحت حكم قوات الأسد، وسيطرة الأخيرة على مدنهم وبلداتهم، تاركة المجهول يعبث بمصيرهم، نازحون داخياً، نازحون قدامى، مهجرون قدامى، مهجرون جدد، كل تلك التسميات وصّفت حال مئات الآلاف من الأشخاص، وتعدّتها إلى تقسيمات أكثر حدّة وصرامة، تبعاً لنوعية الوافدين، من مقاتلين وعائلات وبلدات هُجّرت بالقتال وأخرى بالحصار والمصالحات.

نظر الرجل في وجه زوجته، للمرة الأولى يجد علامات الرضا تملؤها، فـ “بيت المرأة وترتيبه” هو كل ما يشغل بال النساء، قالها أبو محمود في سرّه وهو يرشف كأساً من الشاي أعدّته زوجته له، هذه المرة “بحب كبير”، بعد أن امتلأ منزلها بالمدّ العربي والسجاد والمساند، بالقرب من مدخل البيت كانت ثلاثة “براميل” من المازوت تبث الدفء في المدفأة التي توسطت المنزل، قبل أن يقترب الشتاء بقسوته.

“توب العيرة ما بدفي، وإن دفّا ما بيدوم”، كانت كلمات المثل المتداول تطن في رأس “أبو محمود”، لكثرة ما قالته زوجته، حتى “حفظه عن ظهر قلب”، مرّة أراد أن يستحضر مثلاً في حديث مع واحد من أصدقائه، وحين لم تسعفه الذاكرة، ألقى بمَثَل زوجته “ذاك”، ضحك الرجل وأبو محمود، فـ “الحال من بعضه” و الهموم “ذاتها”، وأمثال النساء “واحدة”.

شتاء 2016 قضاه أبو محمود وعائلته في منزل قدّمه له واحد من أبناء القرية التي هُجر إليها، كان المنزل يضم معظم الحاجات الأساسية، وحتى المدفأة أعاره إياها صاحب البيت، وما إن انقضى الشتاء كان عليه أن يترك البيت لوافد جديد، لتبدأ رحلة البحث عن مكان للإيجار، قضى الرجل فيه شتاء السنة التالية، بالرغم من قلة الموارد، وصعوبة الحصول على أثاث، فالغلاء فاحش، والمعونة القليلة وفرص العمل شبه معدومة، ولكن الأهم من ذلك كله “كانت فكرة العودة إلى بيته، وتحرير مدينته تراوده عن نفسه في كل يوم، فما الداعي لصنع ذاكرة مؤقتة، أيام سنقضيها كيفما اتفق، حتى وقت العودة”.

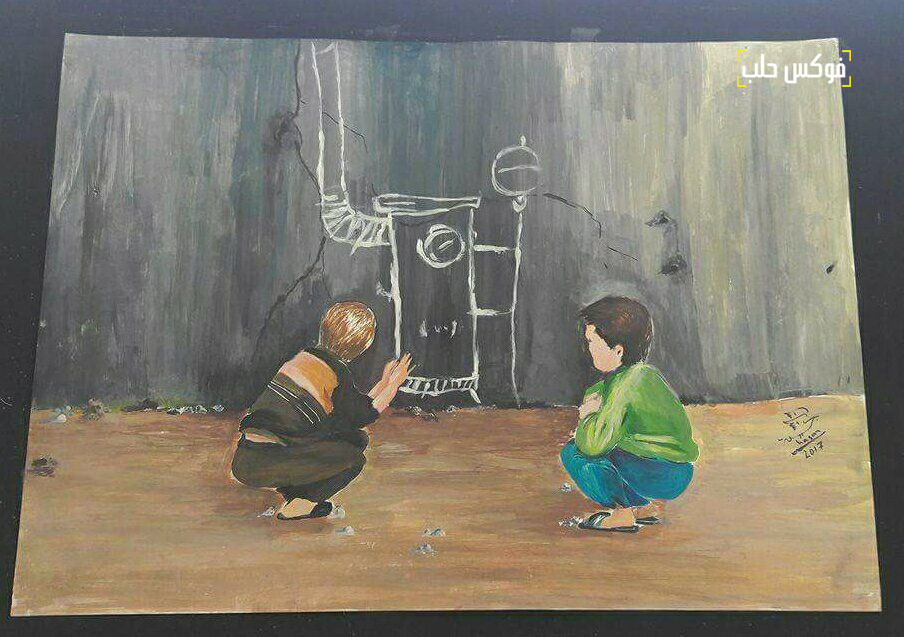

كل تلك الأفكار بدأت بالتلاشي مع تهجير الغوطة الشرقية، بدأ الحلم يتسرب من أصابع “أبو محمود”، وكان عليه أن ينصب جذوره من جديد، هذه المرة ليست في مدينته التي تركها، ولكن “أفضل من البقاء تحت حكم الأسد”، قال في نفسه، وهو يعدّ العدّة ويحزم النقود التي وفّرها خلال الأشهر الماضية استعداداً لبناء ذاكرة جديدة.

لم يأخذ الرجل زوجته معه للتسوق، كان عليه أن يتحايل بنقوده “700 دولار” على الحياة، قدر المستطاع، لشراء أساسيات بيته الجديد، زوجته أوصته أن يختار “سجادات كبيرة، فالمنزل واسع، وحصر بنفس الحجم” وعليه أن يبحث عن وقود للتدفئة، وأغطية للنوم و”اسفنجات للجلوس والنوم معاً”.

اختار “المازوت” ليكون رفيق شتائه، ثلاثة “براميل” دفع ثمنها ما يقارب “300 دولاراً”، فهو أرخص أنواع التدفئة، الحطب بـ 130 والبيرين بـ 120 دولاراً” ناهيك عن تقطيع الحطب، وما يخلفه من رماد في المدفأة وروائح ودخان وصعوبة في التشغيل، ومساحة للتخزين، شعر أبو محمود وكأنه في مدينته القديمة، سابقاً، وكالعادة، كان المازوت وسيلة التدفئة الوحيدة، اختارها لأنها “تشبه ذاكرته”، ما تبقى كان مجرد “مبررات ليخفي حنينه”.

سجادتان مغبرتان أخذتا مكانهما في سيارة النقل التي استأجرها “أبو محمود” وثلاثة “حصر”، دفع ثمنها ما يقارب (150 ودولاراً) ومدفأة كبيرة بلوازمها بـ “50دولاراً”، و”اسفنجات معونة” غطّاها بعد أن اتفق مع البائع على وجوه جديدة لها ومساند تحمي ظهر أطفاله بـ “200دولار”.

وصل أبو محمود إلى منزله، أفرغ ما في جعبته، لتبدأ “سيدة البيت” ببناء “وطن بديل”، كانت الكلفة “700 دولاراً” والكثير من الذاكرة المنهوبة.